Wilhelm Nauhaus

Als im Kreis des Burgkollegiums Karl Müllers siebzigster Geburtstag begangen wurde, gab der Gefeierte, die Hand am Weinglas, einen Rückblick auf sein Leben. Die Jahre des Lernens und Reifens stiegen vor ihm, vor uns auf – „und dann nahm die Burg mich in ihre Arme wie eine Mutter, und da bin ich dann eben geblieben.“

Wir hörten Lebensdankbarkeit aus diesen ohne besonderen Gefühlsaufwand hingesprochenen Worte heraus, das frohe Bewusstsein, sein Haus im richtigen Boden gegründet zu haben, und bedachten nicht, das eine rechte Mutter auch streng ist. Streng und gütig hat die Burg ihm Außerordentliches abverlangt; willig hat er jeder Forderung genügt und ist dabei einen Weg geführt worden, wie er ihn, wäre er auf sich alleine gestellt gewesen, kaum bewältigt, kaum auch nur gefunden hätte.

Diese flüchtige Skizze seines Werdens vermittelt uns, seinen Freunden, nicht das vollständige Bild Karl Müllers; erst wenn wir hören, daß er damals nach der Rückkehr aus dem Krieg bei seinem Vater das Flötenspiel erlernte, fühlen wir uns auf sicherem Boden. Karl Müller vereinigt Eigenschaften, die man für gewöhnlich einzeln antrifft: er ist nüchtern und phantasievoll, sachlich und romantisch. Und wenn man einen Mann der plastischen Form sucht, der sich dem harten Metall verschrieben hat, findet man einen Musiker. Bei diesem „verwegenen Menschenschlag“, wie Goethe die Berliner nennt, ist eben alles möglich.

Den Sprung in die Selbstständigkeit wagte Karl Müller in gefährlicher Zeit: in der beginnenden Inflation. Als die Aufträge sich häuften und die eben fertiggewordenen Sachen ihm aus der Hand gerissen wurden, mußte er sich misstrauisch fragen, ob dieser unheimlich Erfolg eine Bestätigung seines Könnens sei oder nur Flucht in die Sachwerte. Da erging an ihn der Ruf Paul Thierschs, in die Werkgemeinschaft der Burg einzutreten. Bruno Paul riet ab und bekannte damit, daß er Müller für einen Mann mit Zukunft hielt, denn wir wissen, daß er, der Leiter der großen Berliner Schule, sich damals durch den Aufstieg der Burg beunruhigt fühlte. Thierschs Ruf – und Müllers Entschluß, ihm zu folgen – war das über seine berufliche und künstlerische Entwicklung entscheidende Ereignis. Die Gebundenheit, die er wählte, war so geartet, daß sie ihm eine echtere Selbständigkeit schenkte als die war, die er aufgegeben hatte.

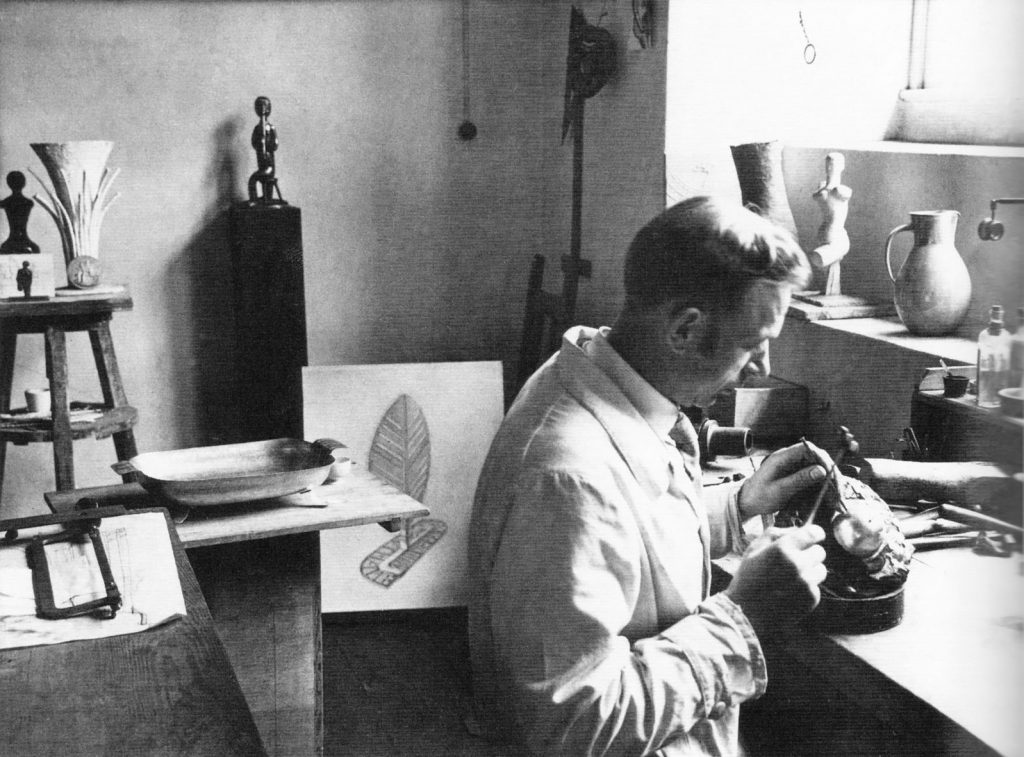

Bei der Verwirklichung der Gemeinschaftsidee, von der Thiersch beseelt war, ging es im einzelnen ganz nüchtern zu. Große, die Arbeit mehrerer Künstler und Werkstätten einbeziehende Aufgaben verklammerten den Bau der Burg; hierzu gehörte die regelmäßige Beteiligung an der Leipziger Messe. Sie vor allem gewährleistete ein ausgewogenes Nebeneinander von Serienherstellung und hochwertigem Einzelstück. Der Forderung des Tages gehorchend schuf Karl Müller ein vielgestaltiges überreiches Werk; neben Schalen, Büchsen und Kannen, Kerzenleuchtern und elektrischen Beleuchtungskörpern, kirchlichen Geräten, Essbestecken, Uhren, Armbändern, Ringen treten die freien Arbeiten zurück. Wie muss eine Kanne beschaffen sein, damit sie bei der Benutzung gleichgewichtig in der Hand liegt und nicht tropft? Wie eine Gabel, daß sie sich in der Hand leicht wenden läßt, um ihren verschiedenen Funktionen zu genügen? Wie eine Leuchte, damit bei konzentrierter Form ein maximaler Lichteffekt erzielt wird? Bei Erfüllung aller funktionalen Forderungen lassen sich dennoch zahllose Formen eines und desselben Gegenstandes denken. Was bezeichnet nun die Müllerschen Formen? Doch wohl dies: daß ihr Schöpfer sich noch in den schlichtesten Geräten als Bildhauer verrät, der sich die unmittelbare Auswirkung seines Talentes versagt. Dieses Bild kam der Vielzahl seiner Geräte zugute, deren einfachstem man noch den männlichen Willen zur Selbstbescheidung, zur Bändigung und Zusammenfassung seines weit ausgreifenden Wollens abspürt.

So haben wir ihn gesehen, Jahrzehnte hindurch, und so sehen wir Ihn erst recht heute, wo er, längst aller Verpflichtungen ledig, sich das freie Spiel seiner Kräfte gönnt und dem Impuls oder auch der Laune oder gar dem skurrilen Einfall sich überlassend seine getriebenen, gegossenen, holzgeschnitzten oder keramischen Figuren herausstellt. Schließlich war er es, der gesagt hatte: „Bei uns mußte eigentlich jeder alles können.“ Der Bildhauer und Musikant, der ehrwürdige, dem Alten treue, dem Neuen offene Künstler ist uns längst so etwas wie eine Symbolfigur geworden, und wir sehen ihm nach, wenn er durch die Rosengänge seinem Atelier zustrebt. Dort, so wissen wir, sitzt er wie Goethes Goldschmied von Ephesus in tiefer Arbeitsversunkenheit und

feilt immer fort an Hirschen und Tieren,

die seiner Gottheit Knie zieren,

und hofft, es könnte das Glück ihm walten,

ihr Angesicht würdig zu gestalten.

(Text aus dem Katalog zur Ausstellung Museum Schloss Mosigkau, 1970)